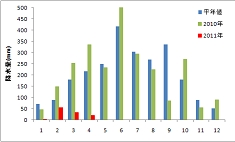

宮崎地方気象台の月降水量2010年 宮崎に台風が襲来しなかった.

宮崎地方気象台の月降水量2010年 宮崎に台風が襲来しなかった.

例年だと,台風により多くの降雨があるはずなのですが,このときの小雨が響いたことと,2011年に入ってから小雨が続いたことで,各地のダムで貯水量の低下が顕著になってきました.

とくに宮崎では平野部を中心に3月に代掻き・田植えを行う早期水稲栽培地域が8,760haも広がっているために,その影響が出始めています.

2011.04.16

ページ内コンテンツへのリンク

○ 降水量データ解析から

降水量データ解析から

○ 宮崎県の干ばつ史

宮崎県の干ばつ史

○ 宮崎県内のダムについて

宮崎県内のダムについて

○ 新聞などの報道

新聞などの報道

4月25日撮影:日南ダムの様子

4月25日撮影:日南ダムの様子

○早期水稲はほぼ作付けできたものの・・・

一部の地域で,活着ができず,枯れ始めているとの報告がある.

2011.04.26

○5月2日付け 宮崎日日新聞

宮崎のニュースを解説するページで,4月末に取材を受けた内容が掲載されました.

![]() news20110502.pdf

news20110502.pdf

2011.05.02

5月4日撮影:一ツ瀬ダムの様子

5月4日撮影:一ツ瀬ダム湖上流の様子

5月4日撮影:一ツ瀬ダム上流の様子

5月4日撮影:杉安ダムの様子

5月4日撮影:杉安堰の様子

5月4日撮影:杉安堰からの取水の様子

○一ツ瀬川流域: 一ツ瀬ダムの貯水量はかなり減っている.上流ダム(一ツ瀬ダム)の放流により杉安ダムには,とくに影響は見られない.また同じく,杉安堰からの取水量も通常通り維持されている様子.

ただ,このまま行くと5月下旬には,下流の流量を維持するための一ツ瀬ダムからの放流が難しくなるとの見通し.

2011.05.05

○5月27日付け 宮崎県県土整備部河川課による河川の渇水状況によると

小丸川水系のダムは水不足が回復傾向にある.

一ツ瀬川ダムは未だ貯水率0%

五ヶ瀬川の北川ダムもいまだ貯水率2%で,発電を停止した状態.

2011.05.28

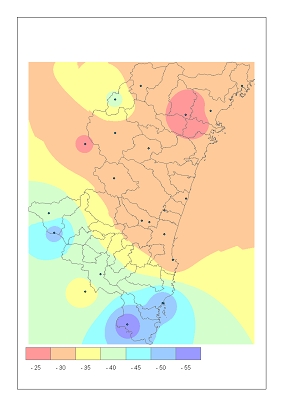

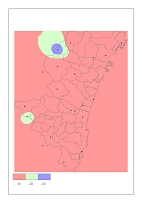

○1月~3月降水量の平年比

平年降水量に対する2011年1月~3月総降水量の比を分布表示したもの○今年に入ってからの降水量は,県内全域で平年を下回っていることがわかります.

平年降水量に対する2011年1月~3月総降水量の比を分布表示したもの○今年に入ってからの降水量は,県内全域で平年を下回っていることがわかります.

とくに宮崎市以北(高千穂を除く)は,平年の30%しか降水量がありません.

県南部は比較的降っている方ですが,それでも平年の半分ほどしか降っていません.

○1月は,ほとんど雨が降っていないません.

○2月は,県南部では平年並みかそれ以上の雨が降っています.

○3月は,県内のほとんどの地域で平年の20%以下の雨でした.

1月降水量の平年比

1月降水量の平年比 2月降水量の平年比

2月降水量の平年比 3月降水量の平年比

3月降水量の平年比

2011.04.30

○110年間の宮崎気象台データから

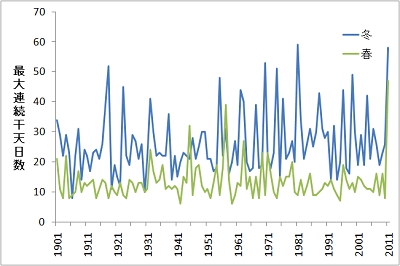

冬と春の最大連続干天日数の110年間の経時変化

冬と春の最大連続干天日数の110年間の経時変化

○冬と春の連続干天日数の最大値を,110年間の記録の中で見ると,2011年の連続干天日数が非常に突出している.

○他の年と比較してこれだけ長い連続干天日数が冬と春同時に現れるのは,どうやら過去110年間で初めてのことのようである.

グラフを見ると,春だけとか,冬だけに長い干天が記録されることはよくあった模様.

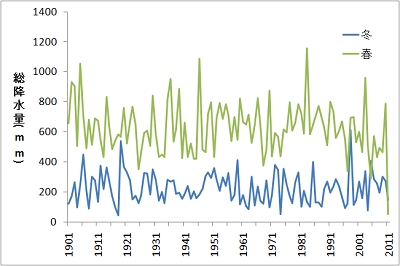

冬と春の総降水量の110年間の経時変化

冬と春の総降水量の110年間の経時変化

○近年,春の降水量が減少傾向にあることがはっきりわかる.

○冬と春の総降水量をみると,2011年の降水量は少ない.

○なかでも春の総水量の少なさが際立っている.

以上から,今年の春の渇水は,冬場から春まで続く長い晴天の影響と,降水量の少なさがもたらしている.

2011.05.02

宮崎県では,冬ならば1ヶ月,夏ならば20日以上引き続いて雨が全く降らないか,降ったとしてもその間の雨量が平年量の30%以下で,日雨量10mm以上の雨が2日以上降らない場合には干ばつになるとされている(宮崎県,1959).

したがって,夏は干ばつが起こりやすく,冬は起こりにくい.

| 危険点 | 警戒点 | 被害の発生点 | |

| 夏の干ばつ | 46 | 31 | 20 |

| 冬の干ばつ |

78 | 50 | 40 |

| 2日連続雨量10mm以下は無降雨量と見なしたときの,無効水の継続日数 | |||

宮崎県の気象-宮崎県気象70年報-,宮崎県,1959

703年 |

大宝3年7月:災異しばしば見まわれ諸国登らず。(続日本記)日本凶荒史考

|

|---|---|

819年 |

弘仁10年:干害あり

|

1420年 |

応永27年9月:天下大干ばつ、畿内・酉国殊不塾、人民多餓死。(立川寺年代記)日本凶荒史考

|

1633年 |

寛文3年6月:6月大いに旱す。(佐土原藩重要事項年表)日向国史

|

1768年 |

明和5年6月:6月16日雨を尾鈴嶽に祈る。(高鍋藩重要事項年表)日向国史

|

1782年 |

天明2年4月:4月20日高鍋領内干ばつにて植付不能に付、比木、鵜戸、龍諸社に祈願す。日向郷土史年表

|

1790年 |

天明10年:高鍋領旱す。竜宮、鵜戸社へ祈雨す。日向郷土史年表

|

1791年 |

天明11年7月:7月25日高鍋領旱す。9社並に竜宮、鵜戸諸社へ祈雨す。日向郷土史年表

|

1804年 |

文化元年7月:高鍋領旱す。比木、鵜戸社へ祈雨す。日向郷土史年表

|

1832年 |

天保3年7月:7月高鍋領内旱す。22日雨を尾鈴に祈る。(日本郷土史年表)

|

1856年 |

安政3年6月:6月干ばつに付、雨を諸社に祈り、又害虫駆除に努む。(高鍋藩重要事項年表)日向国史

|

1857年 |

安政4年:干ばつに付、雨を諸社に祈る。諸士中総て参詣又は代参を立つ。(高鍋藩重要事項年表)日向国史

|

1872年 |

明治5年6月:程度不明・高鍋:連日の干ばつにて諸作方痛み相見え候に付、其区郷社に於て祈雨祭執行仕候段21区、22区、23区、24区戸長助より追て届出申候(6月中諸取計書、高鍋)

|

1893年 |

明治26年6~7月:程度不明:本年は空梅雨の現象を呈し、梅雨期間の降水量としては6月20日から23日に至る4日間にわずかに111.6mmを見たに過ぎず、以後7月31日まで38日間旱天が打続き、雨らしき雨もなく、ために水稲をはじめとして夏作物は旱害がおおきかった。

|

1894年 |

明治27年8~9月:程度不明:県下全般:8月のはじめに60mmの降雨があった外は9月上旬まで雨らしい雨がなく、8月4日から9月7日に至る35日間旱天が続き、この間降水日数5日、降水量13.9mmを測ったにすぎない、ために県下全般に亘り稲作その他夏作物に可成り旱害を与えた模様。

|

1926年 |

大正15年 :程度大:県下一般:宮崎地方における今夏の高温、旱ばつはすこぶる激甚で、近年その例をみないところであった。8月10日頃の県下各地における稲作状況は県当局の調査によればかんがいの便の少ない地方では全く枯死にひんし収穫皆無を告げんとしている水田は約1500町歩以上におよび、これに陸稲の被害を加えれば3割位の減収が予想されるとのことであった。

本所創立明治16年以来の記録に照らしても本年より33年以前の明治26年にはかなり猛烈な旱ばつで被害も少なくなかったようであるがそれ以来本年に至るまで顕著な旱ばつはほとんどなかったのである。明治25年と同33年にはかなり高温な晴天が続いたことがあるが、いずれもその前後に大雨が降っているから旱害というほどのことはなかったものと思われる。

本年の梅雨は例年に比しよほど遅れて6月下旬に入ってようやく梅雨状況となったが、雨量は大して多くなく7月半ばまで同様な状況が続いた。しかるに雨季去って盛夏期に入るや高気圧は本邦南方沖に固定し、低気圧はほとんどが朝鮮以北を東方に通過したので宮崎地方は連日南西の乾風吹き好晴を持続すると共に気温は日に日に上昇し、7月17日最高気温30℃以上に達して以来日毎に32~36℃の高温となり8月2日の36.2℃を第1位として35℃以上に昇ることが前後10日およんだ。その間7月29日から30日にかけてわずかに6mmの降雨があっただけである。なお、本夏は8月中ばに至るまで台風は1回も現れなかった。

県下の旱ばつ被害

水稲被害:収穫皆無:712町歩/被害50%以上:602町歩 畑作被害:被害50%以上:1085町歩/被害50%以下:6095町歩 |

1927年 |

昭和2年7月:程度中:この月、高気圧は主として太平洋上にあり気圧の配置は全く夏季の状態となり、一方低気圧は本月中本邦付近を通過したもの10箇余を算したがいずれも勢力微弱であって、しかも朝鮮を横断して日本海に入るものが多かったので、本県地方は降雨少なく宮崎のごときは月総量33.6mmを測ったに過ぎなかった。これは平年量の9分の1に過ぎず明治26年7月の7.3mmにつぐ旱天で、かんがいの便の少ない地方では水稲の枯死にひんするものが多かった。7月22日現在の本県における稲作状況は植付不能水田615町歩、植付稲の枯死にひんする水田5150町歩におよぶ県下至る所で水争いを生じた。

|

1930年 |

昭和5年6~7月:程度中:本年6月は県下全般に寡雨に経過したが7月に入っていよいよ晴燥の日が多く、県下のみならず各方面に旱害あるを伝えられ、米価は日に日に高騰し、水喧嘩や雨乞いの声もはなはだ高かった。

当初の観測によれば6月から7月にかけて昇温著しく平年より3~4℃の高目が連続し6月下旬のごときは8~9℃の高目となった。特に最高気温は6月33.9℃、7月に36.7℃を測り、共に本所創立以来のレコードを示した。降雨日数(1.0mm以上)も6月は11日で平年より5日、7月は6日で7日少なかった。日照時間は6月は171時間で平年より47時間、7月は258時間で平年よりも実に91時間の多照を示した。

しかし7月17日台風による大雨があり農家は初めて愁眉を開いた。しかしその後また旱天が続き、まだ旱ばつ圏内を脱し得ない地方もあったが7月26日~27日の再度の台風によって県下全般に慈雨があり旱害の騒ぎは解消し、晴燥は反って豊作を予想させるに至った。

|

1933年 |

昭和8年6~8月:程度大:今夏6月から8月に至る3ヶ月は平年に比し高温、寡雨に経過し、全国的に旱害を被り本県でもかなりの旱害を見るに至った。

田植時における6月末から7月にかけての梅雨は全国的に雨少なく、稲田の3分の1は旱害を受け、特に関東地方に甚だしかった模様である。

本県の耕地反別は、48,162.6町歩であるから被害は全体の6割におよび損害見込額は38万円で、植付不能だけでも全反別の0.4割に達している。この旱害を生ぜしめた主原因をなす6月の雨量は平年の半量にも達しないところが35カ所の雨量観測所中半数に及んだ。まだ6月、7月の合計量をみると500mm以上の減少となったところもある。

今夏の宮崎の気象は気温が高く日照時数も多く、雨量の少ない6月、7月の2ヶ月だけについて見ると平年との差が顕著であった。

|

1934年 |

昭和9年6~7月:程度大:

6月の気圧配置は夏季の状態を表し、小笠原島付近の洋上に高く、満蒙方面に低い。太平洋高気圧の活動は少しく南にかたよりたるもののごとく、その南西部は多く小笠原島付近に発展し、梅雨期の特徴たる北太平洋における高気圧、西辺部の活動は余り顕著でなかった。低気圧は本邦付近を通過するものもかなりあったが、その進路は覆う日本海方面にかたより、または太平洋岸を離れて東進したので、本邦に影響少なく、したがって降水は北日本を除き他は一般に少なく、かなり乾燥した。

九州地方は平年の半ばにも達しないところが多く、いわゆる空梅雨の状態であった。宮崎地方で梅雨らしい天候を見たのは6月9日から24日までの16日間で、期間および雨量共に平年の半分ぐらいに過ぎず、真夏のように暑熱打ち続いて気温急騰し、宮崎では26日以降毎日最高気温35℃付近を上下し、6月としては当所創立以来50年のレコード破りが続出しており、とくに26日から28日までは日々の蒸発量が10mmを超えるなど旱ばつに伴う農家の損害ははなはだしいものであった。この寡雨現象は西日本一帯に起こり近畿地方から九州にかけて旱ばつ起し、7月に入ってますます深刻化していった。

6月に引き続き7月の気圧配置もほとんど夏型で小笠原島付近の洋上に高く黄河上流方面に低く、太平洋高気圧の南西線は小笠原島付近から本邦に向かい、九州地方に熱風を吹き送った。中旬に入る頃から奥羽以北は天候一変し雨天となり、それより関東、本州中部地方も雨を呼び漸次西日本にもおよび梅雨状態となり、本県地方も中旬には100mm前後の雨を見たが、一般には好晴連続してはなはだしい水不足を告げて田植不能はもちろん、植え付け後の枯死田など合計2万町歩にのぼっており、又畑作の被害も甚大なるものがあって、極度に不安をつのらせた。

宮崎県の田反別は48,200町歩余であるから今回の旱ばつは面積2万町歩は41%に相当する。宮崎市では6月21日より降雨なく、26日からは気温急昇して35℃前後を上下して、6月としては本所従来の最高気温33.9℃を超過すること連続5日、7月3日まで続いている。7月に入ってからは毎日の最高が35℃を超すこと9日、月高極気温36.8℃はまた7月としてのレコードであり、月平均気温28.4℃もまた7月としての最高記録となって、平年よりも2℃の過高である。このように宮崎測候所創設以来の最高記録が続出したことは珍しく、本県の旱ばつの程度が推察される。

雨は宮崎では7月14日から24日までに125.3mmの少量で6月以降の旱田に対してはうるおいをなす程度であり、以後はまた旱天続きで8月におよんだ。

太平洋高気圧は前月同様その南西辺を八丈島および小笠原付近から、本邦南海岸方面に展開して四国、九州に熱風を送った。低気圧は太平洋海岸を通過するものはほとんどなく、多くは黄海方面より朝鮮を横断して日本海を東に進み、奥羽、北海道を経て太平洋に至った。したがって、北日本に低温冷湿で降水も多かったが、関東以西は好晴の日が多く降水量いちぢるしく少なく、ことに九州と四国では大旱ばつで農作物も枯死せんとし、雨乞いのため大砲数千発を発射したがその効果はなかったとのことである。宮崎での最高気温37.1℃、月平均気温の27.9℃、日々の最高気温の月平均値32.9℃などはいずれも明治27年以来の新記録である。また月降水量19.2mmは8月として、本所創立以来の最小記録である。

*世界的旱ばつ

|

1940年 |

昭和15年7~8月:程度大:本年は当初から寡雨であったが6月、7月に入り寡雨の程度がますますいちぢるしくなり、平年に比べて両月とも100~200mmも少なく、7月下旬にはついに旱害に見舞われ沿海地方を主として、県下全般に植え付け不能田が続出を見た。又このため7月下旬にはうんかが発生して7月中は水稲の発育に大した影響はなかったが。8月に入り県下全般に相当の被害を見るに至った。

|

1942年 |

昭和17年7~8月:程度中:7月に入り太平洋の高気圧が張り出して当地方をおおい停滞したため、低気圧は高緯度地方を通過し、台風は台湾北部を通り中国大陸にそれたため、7月6日より晴天が続き、宮崎では7月29日には明治27年8月26日以来の気温の上昇を見、37.7℃に達した。8月に入りようやく低気圧が九州南部を通過し始め、9日に0.6mm、10日0.0mm、11日1.5mmと少量づつの降水を見、無降水日が終息した。これは当所創立以来の新記録で7月6日から8月8日まで実に33日間にわたった。このための特に農業関係に相当の影響があったものと思われるが、確かなる資料がなく不明であるのは遺憾である。県下では各地とも月最高気温は7月には平年より2℃~3℃高く、8月には1℃~2℃高く、都城地域および美々津川上流地域では雷雨により若干の降水はあったがほとんど全般的に降水を見なかった。

|

1951年 |

昭和26年7~8月:程度中:県下全般:7月1日のケイト台風が去り、7~8日には九州の南方を低気圧が通過しそのため県下各地に豪雨を見、7月上旬には平年より雨量が多かったが、小笠原の高気圧が張り出し、本州、四国および九州をおおて停滞したため、7月下旬より8月半ばまで降水がほとんどなく連日の旱天のため、最高気温は概ね32℃以上を示し、8月8日には本年の高極36.3℃を示した。連日の日照時数は平年より平均4~6時間も多く毎日11.0~13.0時間の多照となっているゆえに湿度は低下し、7月第6半旬から平年より下がり、8月第2半旬から75%も乾燥した。旱害は湿度の低下と平行して増大し水田においては7月第6半旬より、旱害の徴候を示し湿度のもっとも低下した8月第2半旬頃から被害が拡大した。中旬に入り被害はなおも拡大する様子であったが台風マージの北上により時々にわか雨を見、17日から18日には宮崎で40mmぐらいの降水を見、一応旱ばつは解消した。

水稲は田植え後7月19日までほとんど連日の降雨で、その間一部には7月1日のケイト台風および7月7、8日の豪雨により、水害を受け一般に軟弱な生育を示していたが7月20日からの連日の旱天で作況いちぢるしく好転した。その反面天水田地帯域あるいは、ため池地帯および前のケイト台風による用水路決壊地帯に旱害をひきおこした。旱天と同時に断水した地帯は7月下旬頃から旱害の徴候をあらわし、8月10日頃から被害が著しく拡大した。

陸稲は初期生育期間は寡雨多照であったため一部に旱害をこうむったが、その後梅雨期の連続の降雨により茎葉は繁茂し7月20日以降の旱天により作況は好天すると思われたが過度の旱天であったためかえって大災害を被った。

|

1955年 |

昭和30年8月:程度小:水不足田2780町歩

7月に引き続き太平洋の高気圧が優勢で本邦の南海上を広くおおっている期間が長く、8月25日ごろまでは各地とも雨らしい雨がなく晴天が続いた。このかんばつのため県下で水田2,780町歩に多少の被害があった。しかし下旬後半にはって台風第19号と台風くずれが東シナ海を北上したため、まとまった雨をもたらしかんばつは解消した。

|

1957年 |

昭和32年冬:程度中:干害・低温:県下全般

小林、西諸地方は昨年11月10日から降水少なく菜種が枯死寸前になった。菜種の旱害面積1,670町のうち1,150町は枯死寸前で5割減収の見込み、麦の旱害面積は1,470町でこのうち1,080町は発芽不良である。

延岡地区では旱害による麦の被害が最も多く全般的に1ヶ月も生育が遅れ枯死したものも出ている。耕作面積3,153町で約1,800俵の減収が見込まれ、金額にして350万円の被害、春野菜、菜種も10~20日の生育遅れで2割の減収、金額にして150万円の被害があった。

宮崎地方は菜種、麦が種まき植え付け期の雨不足のため、20日生育が遅れていたが1月上旬の雨で取り戻し、1月末現在で7日程度の遅れで大きな被害はないが、発芽しなかった麦、定着しなかった菜種など沿海地方では部分的に被害が出ており、2割ないし2割5分の減収見込み、都城地方では麦(4,300町)は20日から30日遅れ、菜種(2,900町)は地上部の生育が止まって伸びが悪い。とくに都城市、荘内町西岳、山田町、高崎町、高城町有水、同四家などの高台地のまきつけの遅かった麦は枯死状態である。一方家庭では井戸水の枯渇したところが多かった。

日南地方では酒谷川の水量が減り、節水を指示する等非常処理で急場をしのいだ。麦2,050町、菜種50町の種まきの遅れた500町はとくに生育不良で2割減収の見込み。

水力発電・旭化成では総出力4万5千キロの半分以下の2万5百キロの出力となり、連日2万3千ないし2万4千キロの火力発電を行った。九州電力ではダムの水位が下がったが平常の12万キロを維持した。以上の旱害は2月2日の降水によって弱まった。

|

1958年 |

昭和33年6~8月:程度大:県下全般:6月中旬以降雨らしい雨はなく、極度の水不足を生じ、とくに農作物の被害が大きく、生活各種産業に大きな影響を与えた。

この期間の気象概要について述べると、6月上旬なかばごろまでは天気は晴れ間が多かったが、6月6日ごろから本年の梅雨が始まった。その後は周期的に雨を適当に降らせたが、6月中旬には中休み期間に入った。中休みは約10日間つづき、6月23日頃から再び梅雨前線は活動を始めたが、低気圧が日向灘で発達するため、当地方としては大した雨にもならず、23日から25日にかけて県下に30~60mmの雨を降らせたあと、梅雨前線は急速に北九州から朝鮮海峡方面へと北上してしまった。

7月に入って梅雨前線は朝鮮海峡に停滞しにわか雨が降ったが、降水量としては少なく、また7月下旬、台風第11号が日向灘沖を通ったが10m/s前後の風と一時的なにわか雨を見る程度であった。7月中の宮崎の降水量は41.0mmで平年量の13%で、とくに県中部以北の沿岸部は水不足もはなはだしかった。

8月上旬が、雷を伴ったにわか雨が山沿い地方にあったが、夏型の晴れた日が多かった。中旬は、低気圧が黄海から日本海を経て北海道方面へと進み、また前線の通過もあって県の北部、西部山沿いで60~100mm、沿岸部でも10~20mmの雨があった。16日以降は再び北太平洋高気圧の張り出しで夏型の天気が続いた。22日から24日にかけて台風第17号が日向灘を南西から北東に進み、26日から30日にかけては前線が九州に停滞した。このため雨が多くなり、旱ばつはようやく解消した。

しかしこの間、極度の水不足のため、とくに農作物の被害が大きかった。また県下の各河川は水位が低く、発電にも大きな支障があった。

|

1965年 |

昭和40年1月:程度小:少雨(水不足・井戸渇水):県中部、南部

東諸北群綾町の中心街の井戸水がほとんど枯れ、同町2,200戸のうち1,158戸が水不足におちいった。これは綾北川沿いの同町北俣地区で10日頃から井戸の水が減り始め、日増しに広がり、下旬にはほとんどの井戸が底に14~15cmぐらいしか水がなく、飲料水はとおくからもらい水をする状態となった。この渇水現象は、同町竹野にある県営綾川第二発電所が、冬期は常時発電を行い、また綾南川の井ぜき改修による還元水の送水停止などの処置によって2月はじめにはこの事態は解消した。

日南市では渇水のため、油津上水道の水が不足し始めたので、26日から当分の間、毎日午前0時から同4時まで油津地区3,000戸の給水を止めることにして時間給水を行うにいたった。

|

宮崎県災異誌 西暦675~1965年,宮崎県,1967

宮崎県のダム

九州電力のダム

九州農政局のダム

○4月7日の時点で利水・渇水調整を始めているダムは,渡川ダム,松尾ダム(小丸川水系),一ツ瀬ダム,立花ダム(一ツ瀬川水系),広渡ダム,日南ダム(広渡川水系)の6ダムとの報道がされている.(宮崎日日新聞)

○4月23日の宮崎日日新聞より

日南ダムで22日午前6時,貯水量が最低水位まで落ち込んだもよう.1985年のダム完成以来初めての事態,残っている水は,約24万4千㌧の死水のみとのこと.

○4月24日の宮崎日日新聞より

綾照葉樹林で小雨の影響により,葉枯れが出ているとの報道.

○4月19日付け宮崎日日新聞・気象余話にも,気象協会・岩倉さんが耳川沿いの常緑樹の葉枯れを報告しています.

○4月26日付け日本経済新聞・九州版より

九州各地で水不足が深刻化しているとのこと.

大分県では,2つの農業用ダムで配水停止に追い込まれている模様.

福岡・大分では市民への給水制限も一部開始しているとのこと.

○4月26日付け宮崎日日新聞より

五ヶ瀬川水系も水位低下.

広渡ダムも最低水位に達した.

日南市の水道水はまだ影響はないが,水源が低下傾向にあるとのこと.

○4月29日付け宮崎日日新聞より

広渡ダムも最低水位に達した.

小丸川も水位低下

小丸川土地改良区にて,1日おきに水を利用する隔日取水へ.

日向市・門川町を中心に,早期水稲の田植えができない水田が236haあるとのこと.

○5月3日付け日本経済新聞九州版より

大分県北川ダムで,水不足により6日には発電を停止するとのこと.

南九州では,降水量最小記録を更新したとのこと.とくに宮崎県延岡市は平年の8%しか降雨が観測されていないとしている.

○5月3日付け宮崎日日新聞より

4月の降水量について,県内23箇所の観測地点のうち20箇所で観測開始以来,最小を記録したとのこと.

○5月11日付け宮崎日日新聞より

5月3~8日の降雨により,貯水量が増えつつある.

まだ水不足状態は解消しているわけではないが,

日南の日南ダムと広渡ダムの貯水量は回復傾向にあるとのこと.

○5月21日付け宮崎日日新聞より

日南市のダム貯水率は回復傾向にあり,放流量を増やすことを決定

一方,北部の北川ダムは以前水不足.

6日以降発電を停止している.

○5月27日付け宮崎日日新聞より

今回の小雨により,早期水稲の作付け計画面積の約2%をしめる173haで田植えができなかったとのこと.

北部の日向市や門川町を中心に作付け不能に.

なお,県央部・県南部での乾燥した状態が続き,一部では苗の枯死も見られた.

○5月28日付け日本経済新聞 九州版より

九州地方の梅雨入りを受けて,九州の渇水は解消方向にあるものの,大分県や宮崎県北部ではいまだ水不足傾向にあるとのこと.

また,宮崎県の一ツ瀬ダムもいまだ(27日現在)貯水率は0%.

![]() 宮崎県:小雨に関する農作物管理について

宮崎県:小雨に関する農作物管理について

![]() 宮崎県河川課:渇水に関する情報

宮崎県河川課:渇水に関する情報

![]() 宮崎地方気象台:宮崎県の小雨に関する実況と今後の見通し

宮崎地方気象台:宮崎県の小雨に関する実況と今後の見通し

![]() 宮崎日日新聞:県内農家の水不足深刻 2011年4月15日

宮崎日日新聞:県内農家の水不足深刻 2011年4月15日

![]() 朝日新聞:九州・山口で水不足深刻化 2011年4月15日

朝日新聞:九州・山口で水不足深刻化 2011年4月15日

![]() 毎日新聞:雨量不足:ダム残水量不足 2011年4月8日

毎日新聞:雨量不足:ダム残水量不足 2011年4月8日

宮崎県では,2010年冬期からの小雨により2011年春期に水不足になりました.それらの新聞報道や,関連情報を集めた特設ページを開設しました.